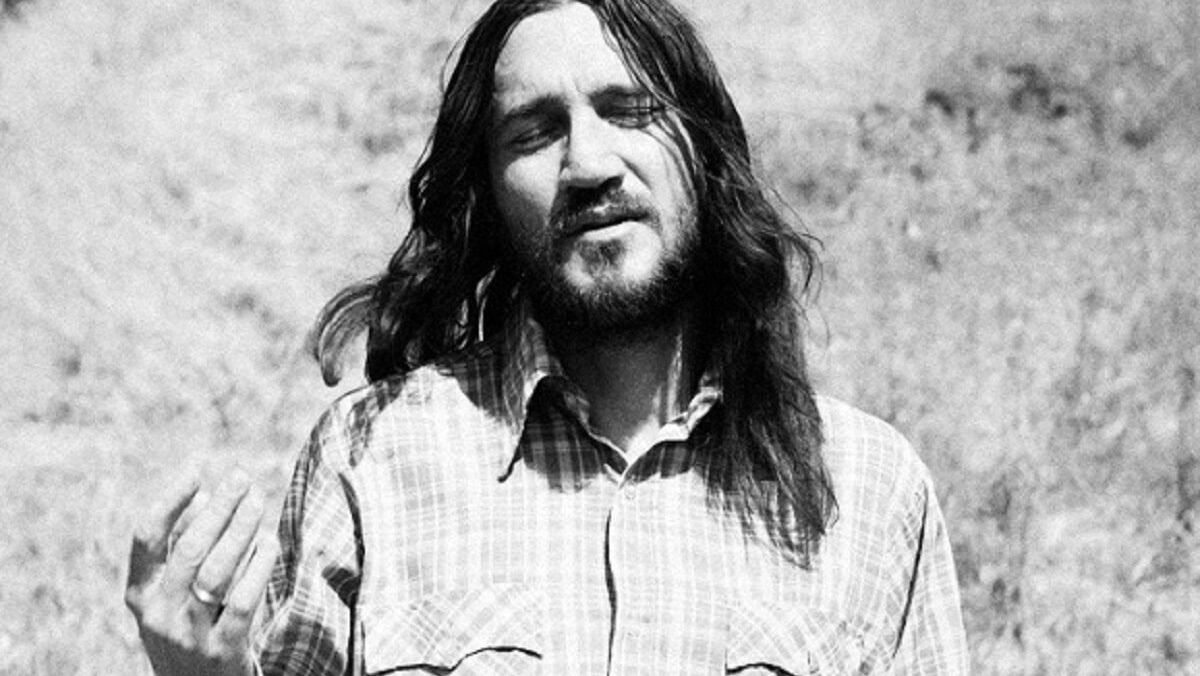

Mesmo três décadas depois de nos deixar, Jerry Garcia, o coração do Grateful Dead, continua a ser lembrado como a alma do universo lisérgico. Essa substância não foi apenas um detalhe, mas um verdadeiro motor para a contracultura que explodiu em meados e no fim dos anos 60. Enquanto a onda hippie ganhava o mundo, o norte da Califórnia, onde a banda nasceu, virava o ponto de encontro para um renascimento espiritual no Ocidente.

Em 1965, o Grateful Dead, ainda se encontrando como banda, recebeu um convite para tocar numa festa bem diferente. O anfitrião era Ken Kesey, o escritor de “Um Estranho no Ninho”, que junto com seus “Merry Pranksters” (grupo de artistas, escritores e experimentadores contraculturais), organizava encontros que logo seriam chamados de “Acid Tests”. O nome, por si só, já dizia muito sobre o que acontecia ali.

Garcia, que havia começado a experimentar o alucinógeno em 1964, guardava na memória a atmosfera desses eventos. Praticamente todos ali estavam sob o efeito da substância. E enquanto a energia fluía, ele e sua turma montavam os equipamentos, dando o melhor de si na performance. Kesey e seus amigos já estavam acostumados com a dinâmica, mas o Dead levou um tempo para entender que não havia regras.

“Não havia nenhum tipo de performance de verdade”, ele comentou. “Todos ali eram tanto artistas quanto público.” Essa frase captura a essência da experiência, onde as linhas entre quem tocava e quem ouvia se desfaziam numa fusão coletiva de sensações e expressões. A música não era só escutada; era vivida e criada no calor do momento.

Quando o grupo finalmente se sentiu à vontade, o grande objetivo era se divertir ao máximo. Garcia chegou a dizer que os “Acid Tests” foram o período em que mais gostaram de ser músicos até então. A banda participou dessas festas por cerca de meio ano, mas ele tinha certeza de que elas moldaram profundamente o caminho artístico do Grateful Dead.

“Foram provavelmente os seis meses mais importantes em termos de direção”, ele afirmou, lembrando a liberdade de simplesmente não tocar e, em vez disso, mergulhar na viagem psicodélica. Essa maneira descontraída e espontânea de ser virou uma marca registrada da banda e da comunidade de fãs que eles cultivaram. Uma irmandade unida se tornou o centro de tudo o que representavam.

Joe Smith, o executivo que assinou com o Grateful Dead em 1967, na época da Warner Bros., acompanhou a banda nos seis primeiros álbuns. Ele recordou como, depois de uns oito ou nove anos de viagens psicotrópicas constantes, ficava “difícil separar a realidade da fantasia com eles”. Essa observação de Smith mostra a intensidade da cultura em que a banda vivia e como ela permeava cada canto de sua existência.

Com o tempo, Garcia começou a perceber o peso negativo que o uso contínuo de drogas trazia para o funcionamento do grupo. O consumo sem fim, como era de se esperar, acabava diminuindo a qualidade de suas apresentações ao vivo, que eram a base de sua fama. A espontaneidade e a experimentação, antes vistas como qualidades, começavam a se chocar com a necessidade de consistência e excelência musical.

Numa entrevista de 1988, Garcia contou que a virada aconteceu quando muitos fãs começaram a reclamar. As queixas eram sobre como os shows estavam ficando desleixados e até constrangedores para os “Deadheads” que tentavam apresentar a banda a novos amigos. Essa percepção levou o Grateful Dead a repensar sua imagem, afastando-se da aura de excessos lisérgicos que os havia marcado por tanto tempo. A busca pela diversão e pela liberdade deu lugar a uma nova consciência sobre a responsabilidade artística e a conexão com seu público.