Há 45 anos, o Talking Heads lançava um dos discos mais visionários da música moderna. Remain in Light, lançado em 8 de outubro de 1980, não apenas consolidou o grupo como uma das bandas mais inventivas da era pós punk, como redefiniu as possibilidades do rock ao misturar ritmos africanos, colagens eletrônicas e um senso de experimentação que ainda soa contemporâneo. É o tipo de álbum que parece não envelhecer — e, ironicamente, envelheceu melhor do que quase tudo de sua época.

De CBGB ao mundo: a história até 1980

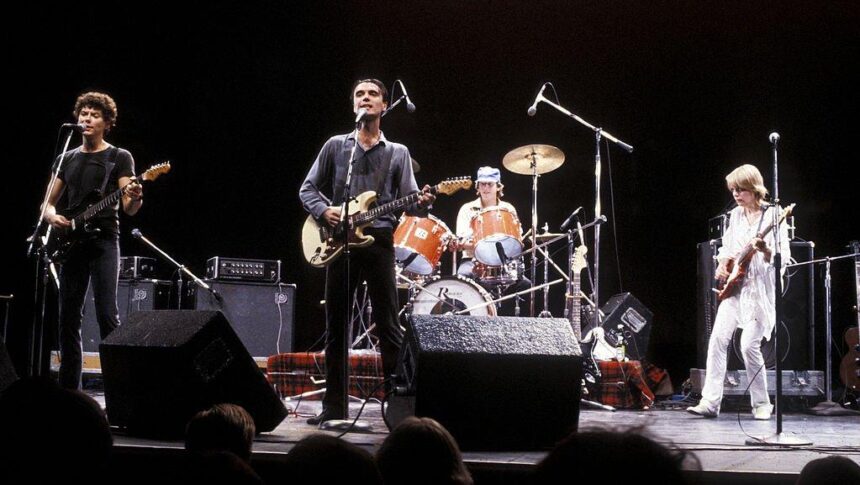

O Talking Heads surgiu em 1975 no epicentro do punk nova-iorquino, o clube CBGB. Formado por David Byrne (vocais, guitarra), Tina Weymouth (baixo), Chris Frantz (bateria) e, pouco depois, Jerry Harrison (teclados e guitarra), o grupo começou como uma espécie de “antítese” ao punk tradicional: em vez de agressividade direta, ofereciam uma neurose dançante, letras sobre alienação urbana e arranjos matematicamente precisos.

O trio inicial era ex-estudante de arte, e isso se refletia em sua música: havia uma abordagem quase conceitual na forma como Byrne e companhia tratavam o pop. Depois de Talking Heads: 77 (1977), com o hit “Psycho Killer”, a banda iniciou uma parceria decisiva com o produtor Brian Eno, ex-Roxy Music, que transformaria seu som.

Nos dois discos seguintes — More Songs About Buildings and Food (1978) e Fear of Music (1979) —, o grupo expandiu seus limites: do minimalismo nervoso ao funk cerebral. Fear of Music, em especial, já trazia o germe da fusão que eclodiria no álbum seguinte, com faixas como “I Zimbra”, inspiradas em música africana e percussão de ritmos variados.

“Remain in Light”: quando o caos vira arquitetura sonora

Gravado entre julho e agosto de 1980, Remain in Light foi concebido como uma ruptura deliberada com o formato tradicional de composição. Em vez de canções estruturadas por versos e refrões, Byrne e Eno estimularam a banda a criar grooves contínuos, inspirados em Fela Kuti, afrobeat e funk americano. Os músicos gravavam loops instrumentais — linhas de baixo, bateria e guitarra — que eram sobrepostos e manipulados no estúdio, resultando em um som denso, circular e hipnótico.

A banda também se expandiu: nomes como Adrian Belew (futuro King Crimson) e Jon Hassell participaram das sessões, adicionando texturas de guitarra e trompete tratadas eletronicamente. Byrne, por sua vez, mergulhou em leituras de mitologia africana e textos antropológicos para escrever letras que misturam espiritualidade, colapso tecnológico e identidade fragmentada — temas que combinavam perfeitamente com o início da década de 1980.

O resultado é um álbum que soa simultaneamente tribal e futurista, orgânico e digital, humano e maquínico.

Faixas essenciais: pulsos que nunca cessam

A abertura com “Born Under Punches (The Heat Goes On)” já deixa claro que algo mudou: a faixa é uma base hipnótica, com baixo pulsante de Tina Weymouth, guitarras entrecortadas e um Byrne em transe quase xamânico. Em seguida vem “Crosseyed and Painless”, que poderia tocar em qualquer pista de dança moderna sem soar datada. O uso de loops e a batida fragmentada antecipam a linguagem do hip-hop e da música eletrônica.

Mas é em “Once in a Lifetime” que o álbum atinge seu ponto de equilíbrio entre o estranho e o acessível. Com seu mantra “Same as it ever was”, Byrne criou um hino existencialista que, ironicamente, virou um dos maiores sucessos do grupo. O videoclipe, dirigido por Toni Basil e David Byrne, com o vocalista em um transe coreográfico inspirado em pregadores evangélicos, tornou-se uma das imagens mais emblemáticas da MTV nascente.

Outros momentos brilhantes incluem “Houses in Motion”, marcada pelos metais distorcidos de Jon Hassell; “The Great Curve”, uma explosão de ritmos de guitarras e vocais femininos em coro, se cruzando num fluxo quase caótico; e o encerramento “The Overload”, uma faixa sombria e arrastada inspirada, curiosamente, em descrições que Byrne havia lido sobre o Joy Division — sem nunca ter escutado a banda.

Curiosidades e bastidores

Brian Eno e David Byrne ficaram tão fascinados com o processo de colagem sonora que, após o disco, lançaram juntos o experimental My Life in the Bush of Ghosts (1981), que levou ainda mais longe as ideias de Remain in Light.

Durante a gravação, a banda quase se desfez. Byrne e Eno assumiram tanto o controle criativo que os outros membros sentiram-se excluídos — uma tensão que só foi amenizada nas turnês seguintes.

Para reproduzir o som complexo do álbum ao vivo, o Talking Heads contratou uma grande banda de apoio, incluindo o guitarrista Bernie Worrell (do Parliament-Funkadelic) e o percussionista Steve Scales. Essas apresentações foram imortalizadas no documentário Stop Making Sense (1984), dirigido por Jonathan Demme.

A capa, com os rostos pixelados dos integrantes, foi criada por Tina Weymouth e Chris Frantz usando um dos primeiros programas de manipulação digital de imagem disponíveis na época.

A importância e o legado

Remain in Light foi, e continua sendo, um divisor de águas. Em 1980, ele antecipou a fusão global de estilos que só ganharia corpo décadas depois — o conceito hoje chamado de “worldbeat” ou “global pop”. Ao combinar a rigidez tecnológica com o calor rítmico africano, o Talking Heads mostrou que o rock podia ser tão cerebral quanto dançante.

O álbum influenciou gerações inteiras: do Radiohead de Kid A ao LCD Soundsystem, de artistas de hip-hop que samplearam suas batidas até produtores eletrônicos fascinados por sua textura. Mais do que um clássico dos anos 80, Remain in Light é uma aula de reinvenção artística.

Ouvir Remain in Light hoje é revisitar um ponto de inflexão. É perceber que, em 1980, o Talking Heads não olhava para o futuro — eles o estavam construindo. E talvez seja por isso que, ao fim de “Once in a Lifetime”, quando Byrne pergunta “How did I get here?”, a resposta ainda tem peso e presença: chegamos aqui, de alguma forma, seguindo o caminho que Remain in Light abriu.